大阪にて その②。

大阪にて その②は大阪・関西万博記です。1970年の大阪万博は私が生まれる前ですし、2005年の愛・地球博の時は大学生でしたが行く機会はありませんでした。所謂「万国博覧会」と称されるイベントに参加するのは今回が初めてになります。大阪駅周辺では至る所にトリコロールカラーのポスターやグッズが見られ、既に会場のような雰囲気すら感じます。朝9:00の大阪駅前からのジャトルバスで入場ゲート前に到着すると、猛暑日予想の中で日傘をさした人たちの行列ができていました。手荷物検査を受付で済ませて入場すると、各メディアで紹介されていた光景が広がっています。今回の万博のシンボルとも言える「大屋根リング」は、12mの高さや全周約2㎞のスケールについて言及される事が多いですが、実際に体験してみると約30mもの幅員が重要な役割を果たしているように感じました。動線(場所によっては車)、休憩スペース、物販、機械置場などが、来場者が増えても充分に余裕を持って確保できています。また壁がほとんどない柱と梁だけの構造物なので、視線も風も抜けますし、奥行があることで生まれる陰影が意匠的にも効果的で、十分な日陰は猛暑日において大変助かりました。リング下で適度に休憩を取りながら、いくつかのパビリオンに入ることができました。

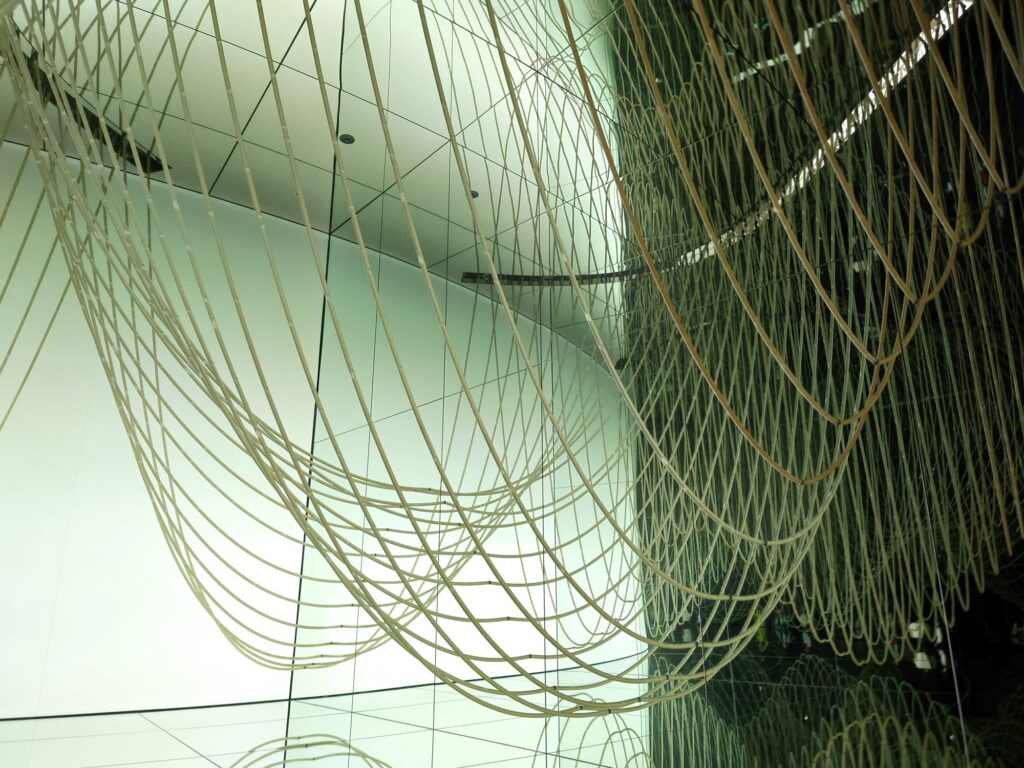

アラブ首長国連邦(UAE)館は「大地から天空へ」がテーマです。シンプルなガラスファサードに覆われた高天井の一室空間に、迫力ある円柱が林立しています。この柱は、UAEの伝統的な建築様式であるアリーシュ(農業廃棄物であるナツメヤシの葉軸を利用した建築物)に着想を得て、鉄骨にナツメヤシの葉軸を巻き付けたものだそうです。スケールは大きいのですが、自然素材による柔らかな質感とランダムな柱配置によって、重々しさが緩和されているように感じました。また材料の手配を請け負った株式会社プロセス井口のブログには、建材としてのナツメヤシを輸入する際の苦労話が掲載されており、大変さが伝わります。気温の高い地域だからか、冷房は一番良く効いていましたので、これから行かれる方にはお勧めです。

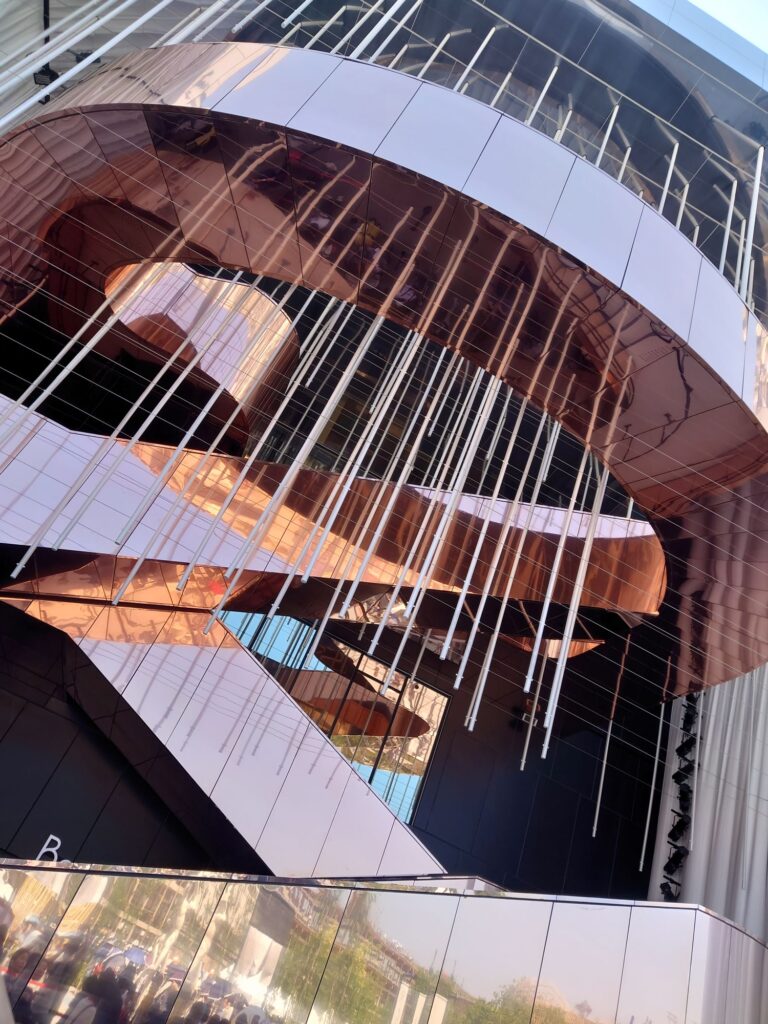

フランス館のテーマは「愛の讃歌」だそうですが、館内の入り口へと続く螺旋階段は高級感漂うハイブランドショップのようです。ルイ・ヴィトン、ディオール、セリーヌなどのフランスが誇る伝統的なファッションブランドの世界観が前面に出された展示で、各ブランドと日本文化との関係性を表現した内容でした。今回の万博の中でも人気のパビリオンのひとつで、ファッション好きな日本人には興味深い内容だったかもしれません。

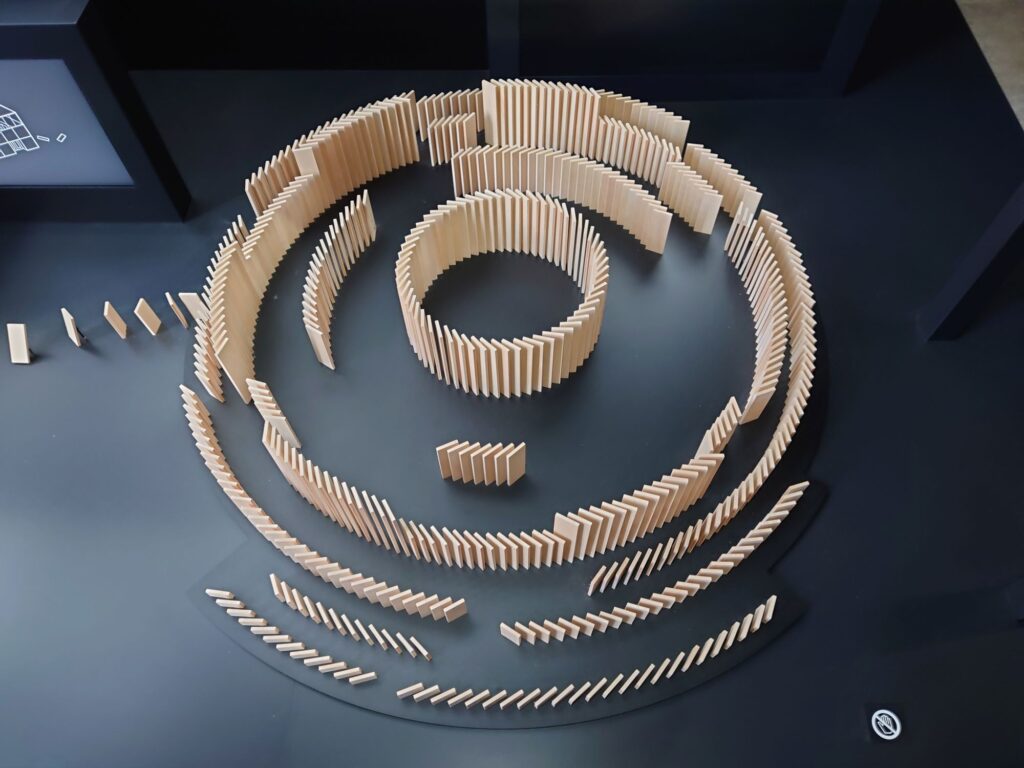

開催国の日本館は、「いのちと、いのちの、あいだに」がテーマで、3つのエリアから構成されているパビリオンです。佐藤オオキのプロデュースにより日建設計が設計を担当しています。鉄骨のフレームをCLTで挟んだ大小のパネルユニットを円環状に雁行させて配置し、隙間から光や視線が抜けるような演出がされています。また資材を解体しやすいように、溶接や接着剤ではなくビスやボルトが利用され、CLTパネルも会期後に再利用されるようです。循環がコンセプトの展示内容は、微生物と発酵、藻類の可能性、日本文化のやわらかいものづくり等について学べる内容でした。展示にあった風呂敷や伊勢神宮の式年遷宮、スカイツリーの免振構造もそうですが、日本文化の特徴のひとつであろう「やわらかに変化し続けること」が、持続性を求められる現代社会の中では重要な考え方のひとつだと実感します。また館内のサインや、キティなどの優れた日本のキャラクターデザインも魅力的で、日本的な空間や展示内容とも馴染んでいました。開催国らしい力の入ったパビリオンでした。

イタリア館のテーマは「芸術は人生を再生する」で、イタリアの都市文化を象徴する劇場、ポルティコ(列柱廊)、広場、庭園が配置されたパビリオンになっています。躯体に採用されている木造モジュール「ATA-CLT-S構法」は、富山県滑川市の株式会社ATAの技術です。一般流通木材で作られたCLTパネルと金物、張弦材を組み合わせることによって、短工期での大空間の施工を実現していて、期間限定という万博の特性やSDGsとも相性が良さそうです。今回の万博で最も話題になっているパビリオンに、富山県の企業の技術が採用されていることは嬉しく思います。館内に入りしばらく映像を鑑賞すると、スクリーンが回転して美術品が並ぶ部屋へ案内されます。「ファルネーゼのアトラス」、「キリストの埋葬」、「キリストの復活」など、国内ではまず鑑賞できないであろう彫刻や絵画を間近に見ることができます。デジタルな映像展示が中心のパビリオンも多い中で、人の手によってつくられた本物を持ってきてくれた事に、イタリアのものづくりに対する本気度を感じます。何時間も行列に並ぶ価値はあるのではないでしょうか。

サウジアラビア館はフォスターアンドパートナーズの設計で、石積みされたような綺麗な外壁が特徴のパビリオンです。環境建築の大御所であるフォスターらしく、流体シュミレーションにより涼しい風が通り抜け、適度に日陰ができるように建物の形状が決定されているようです。環境的な条件と伝統的な素材や意匠を組み合わせて建築を仕上げていく手法は非常に参考になります。夜間のプロジェクションマッピングも映える空間づくりで、半年で解体してしまうのはあまりにももったいないような気がします。次回2030年の万博が首都リヤドで開催されることもあってか、力の入ったパビリオンでした。

帰路に就くタイミングで大屋根リングの上に上がり、周囲を歩いてみました。リング全体が見渡せるためもあって、日中のリング下から見る光景とは印象が随分異なり、その巨大なスケールが際立って感じられます。ライトアップされたパビリオンを眺めながら、涼しい海風を受けて芝生でくつろぐ人達も気持ち良さそうです。時間的に回れなかったパビリオンを外観だけでもまとめて見られました。猛暑の中で一日歩き回るのは体力的に中々大変でしたが、貴重な万博体験ができたかと思います。

/